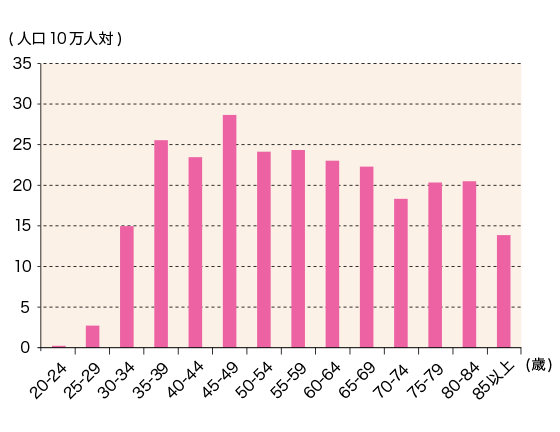

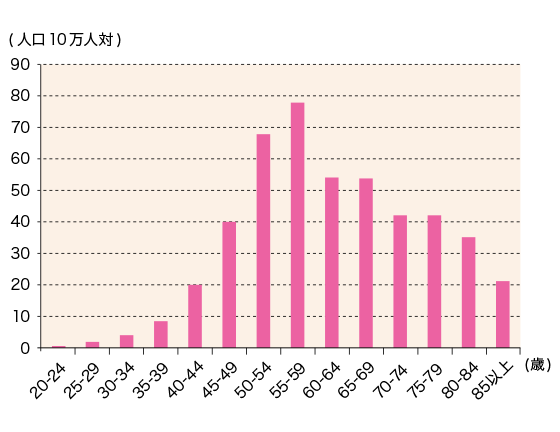

子宮頸がんになる人は、20歳代後半から増加し、30歳代後半から40歳代にかけて多くなりますが、日本では50歳代以降もまだまだ多い状況で、東京都も同様です(図1)。

図1 子宮頸がんになった人の割合(東京都・女性)2019年

- ※上皮内がんを除く

- 出典:国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)

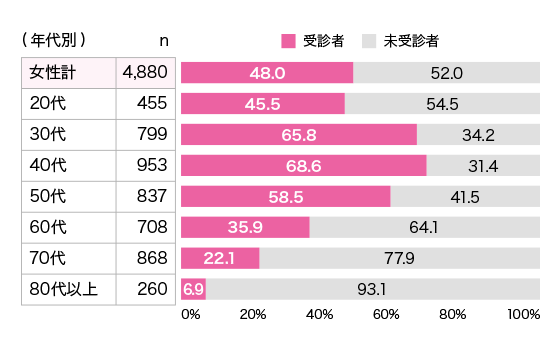

一方、東京都民の子宮頸がん検診の受診率は40歳代をピークに、50歳代以降は減少傾向にあります(図2)。

最近、20歳代、30歳代の子宮頸がん検診のことがよく話題になっていますが、子宮頸がんは20歳代、30歳代だけのがんではありません。実際には40歳代を過ぎた方に引き続き子宮頸がん検診の定期的な受診が必要であることを、もっと多くの方に知っていただきたいと思います。

図2 都民の子宮頸がん検診受診率(年代別)

- 出典:東京都保健医療局「令和2年度 健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」

子宮頸がんは“若い世代だけのがん”ではありません

子宮頸がんのほとんどは、ヒト・パピローマ・ウイルス(HPV)の感染が原因であることが分かっています。HPVは男性にも女性にも感染するごくありふれたウイルスで、100以上の種類があり、子宮頸がんに関連するのはこのうちの15種類ほどとされています。

HPVは主に性交渉により感染し、性交経験がある女性の8割近くが一生のうち一度はこのウイルスに感染するといわれています。そして、HPVに感染してもほとんどの場合検出されるのは一時的で、やがてウイルスは検出されなくなるといわれています。

注意すべきは、まれにHPVが長期間検出され続ける方がいて、そういった状態では子宮頸部の細胞に異常(前がん状態:がんになる前の状態で、CINといいます)が生じる可能性があることです。CINは、CIN1、CIN2、CIN3へと進行していき、数年から数十年ほどの時間をかけて子宮頸がんに進行していきます。CINは自然に良くなることもありますが、しばらくしてまたCINが出現して進行していく場合もあります。

つまり、30歳代や40歳代で受けた検診で異常がなかったとしても、その後も発症のリスクは存在し続けているのです。

2年に1度の子宮頸がん検診で、早期発見・早期治療!

東京都の調査※によると、検診受診率が下がる50歳代の子宮頸がん検診の未受診理由について、「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」、「面倒だったから」、「忙しくて受ける時間がないから」といった回答が多くなっています。

早期の子宮頸がんや前がん状態のうちは、子宮頸がん特有の自覚症状はありません。症状がない方が検診の対象です。腹痛や不正出血など症状がある場合は、検診ではなく病院で診療を受けてください。

子宮頸がんを早期のうちに発見し、早期に治療するためには、2年に1度の子宮頸がん検診を継続して受診することが重要です。

- ※東京都保健医療局「令和2年度 健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」

検診は何歳まで受けたら良いですか?

最新の厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(令和3年10月1日一部改正)では、「受診を特に推奨する者を20歳以上69歳以下の者とする。」と定められました。

これは、70歳を超えると子宮頸がんにならないという意味ではありません。20歳から69歳まで2年に1回の検診を受け続けて異常がなかった場合、70歳から10年間はほぼ子宮頸がんは発症しない、ということに基づいたものです。69歳までに検診の受診歴が長期間ない方については、子宮頸がんのリスクがまだまだあるので、上記の年齢を超えても受診機会を提供するよう配慮が必要とされています。※

- ※国立がん研究センター・社会と健康研究センター「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版」(2020年3月31日)

検診はどこで受けられますか?

子宮頸がん検診は、お住まいの区市町村で受けることができます。

- ・区市町村が実施する子宮頸がん検診は、各区市町村が指定する検診機関や医療機関等で受診することができます。

- ・女性の医師や技師のいる医療機関を選べる場合もあります。

- ・通常は数千円かかる費用の大部分を区市町村が負担するため、一部自己負担(無料〜2,000円程度)で受けることができます。

- ・受診券が区市町村から届く場合と、ご自身で申し込む場合がありますので、詳しくはお住まいの区市町村のホームページなどでご確認ください。

あわせて気をつけたいがん、「子宮体がん」とは?

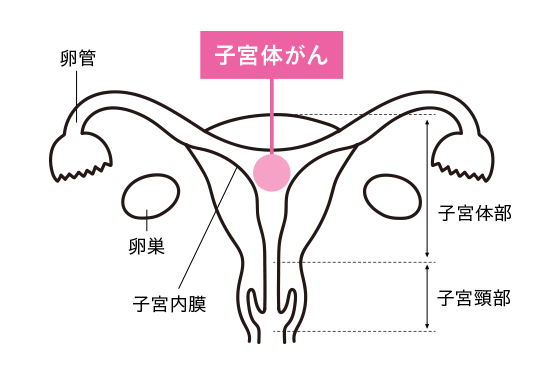

「子宮がん」という言葉をよく耳にしますが、子宮がんは、子宮体部にできる「子宮体がん」と、子宮頸部にできる「子宮頸がん」に分類されます。

子宮体がんは子宮体部に発生するがんで、近年日本の成人女性に増えてきているがんのひとつです。そのほとんどは、子宮体部の内側にある子宮内膜という組織から発生し、子宮内膜がんとも呼ばれています。

どのような人が子宮体がんになりやすいですか?

子宮体がんの発生の多くは、エストロゲン(女性ホルモン)という卵巣から分泌されるホルモンが深く関わっています。このホルモンには子宮内膜の発育を促す作用があります。このホルモンが関係する子宮体がんには子宮内膜増殖症という前段階があり、そこを経て子宮体がん(子宮内膜がん)が発生することが知られています。

日本人の平均閉経年齢は約50歳で、45歳~55歳程度で閉経を迎えます。この頃、卵巣の機能が低下し、ホルモンのバランスが崩れて子宮体がんになる人が増えることが知られています。

一方、ホルモンと関連なく生じるものもあります。このタイプの子宮体がんは、閉経期よりももっと高齢の方にみられることが多いことがわかっています。

子宮体がんになった人の割合(東京都・女性)2019年

- 出典:国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん登録)

どのような症状がありますか?

一番多い自覚症状は不正出血で、子宮体がんのごく初期からあります。更年期や閉経後の不正出血がある時には特に注意が必要です。出血の程度には、おりものに血が混ざり、褐色になるだけのものもあります。

検査方法は?

直接子宮の内部に細い器具を挿入して細胞をこすり取り、顕微鏡で形を調べる子宮内膜細胞診や、組織を採取して顕微鏡で調べる子宮内膜組織診を行います。補助的に超音波検査など画像で子宮内膜の厚さをみることもありますが、画像診断のみで子宮体がんの診断をすることはできません。

不正出血がある場合には、検診ではなく、すぐに婦人科を受診しましょう。

(監修) 国際医療福祉大学三田病院 予防医学センター 講師 医学博士 齊藤 英子